Ruang di permukaan bumi memiliki berbagai karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada lokasinya dan faktor-faktor lainnya. Beberapa perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi antara lain:

1. Topografi

Topografi merujuk pada fitur-fitur fisik dan geometris permukaan bumi. Ini mencakup relief atau perbedaan ketinggian, bentuk lahan, dan fitur-fitur lainnya. Berikut beberapa konsep utama terkait topografi:

- Dataran Tinggi (Highlands) dan Dataran Rendah (Lowlands): Wilayah dengan elevasi yang tinggi cenderung disebut dataran tinggi atau pegunungan. Dataran rendah, di sisi lain, memiliki elevasi yang lebih rendah. Pegunungan dan bukit seringkali merupakan contoh dataran tinggi, sedangkan lembah dan dataran rendah sering terbentuk oleh proses erosi.

- Pegunungan dan Bukit: Pegunungan adalah elevasi yang signifikan dan cenderung memiliki puncak yang curam. Bukit adalah elevasi yang lebih rendah daripada pegunungan, tetapi lebih tinggi daripada sekitarnya.

- Lembah: Lembah adalah depresi atau cekungan antara dua elevasi tinggi, seperti pegunungan. Sungai sering mengalir melalui lembah, membentuk pola hidrografi yang khas.

- Dataran Banjir (Floodplain): Dataran banjir adalah daerah yang cenderung tergenang oleh air saat terjadi banjir. Dataran banjir sering ditemukan di sepanjang sungai dan memberikan lahan yang subur untuk pertanian.

- Pesisir dan Pantai: Pesisir adalah wilayah di antara daratan dan laut, sedangkan pantai adalah area di mana daratan bertemu dengan air laut. Garis pantai sering memiliki karakteristik seperti teluk, teluk, dan semenanjung.

- Pulau: Pulau adalah massa tanah yang terisolasi oleh air, seperti lautan atau danau. Pulau dapat berukuran kecil hingga besar dan memiliki karakteristik geologi dan ekologis yang unik.

- Gua dan Jurang: Gua adalah ruang bawah tanah yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, sementara jurang adalah celah atau celah vertikal dalam tanah atau batuan.

- Tundra dan Gurun: Tundra adalah daerah dataran tinggi yang dingin, sering kali terletak di belahan bumi utara, dengan tanah yang beku sebagian besar tahun. Gurun adalah wilayah kering dengan curah hujan yang sangat rendah.

Topografi berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan manusia dan ekosistem. Faktor-faktor seperti iklim, tanah, dan hidrografi seringkali berkaitan erat dengan topografi suatu wilayah.

2. Iklim

Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata suatu wilayah yang dapat diidentifikasi dalam jangka waktu yang panjang, seringkali beberapa dekade. Berbagai unsur iklim melibatkan suhu, kelembaban, curah hujan, angin, dan tekanan udara. Berikut adalah beberapa konsep utama terkait iklim:

- Suhu Rata-rata: Suhu rata-rata adalah nilai tengah suhu harian dan tahunan di suatu wilayah. Iklim dingin, iklim sedang, dan iklim panas adalah beberapa jenis iklim yang dapat diidentifikasi berdasarkan suhu rata-rata.

- Curah Hujan: Curah hujan mengacu pada jumlah hujan atau presipitasi (hujan, salju, embun beku) yang jatuh dalam suatu wilayah selama jangka waktu tertentu. Wilayah dengan curah hujan tinggi mungkin memiliki iklim basah, sementara yang rendah dapat mengalami iklim kering atau gurun.

- Kelembaban: Kelembaban mencakup kadar uap air di atmosfer. Iklim lembab memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, sementara iklim kering memiliki tingkat kelembaban yang rendah.

- Angin: Pola angin yang konsisten dapat mempengaruhi iklim suatu wilayah. Angin dapat membawa suhu, kelembaban, dan polutan atmosfer dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

- Tekanan Udara: Tekanan udara memainkan peran dalam membentuk iklim. Perbedaan tekanan udara dapat menyebabkan gerakan udara dan perubahan iklim di suatu wilayah.

- Siklus Musim: Siklus musim, seperti musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur, dipengaruhi oleh inklinasi sumbu bumi dan memainkan peran penting dalam membentuk iklim di berbagai lintang dan belahan bumi.

- Zona Iklim: Bumi dapat dibagi menjadi zona iklim berdasarkan karakteristik iklimnya. Zona iklim umum meliputi tropis, subtropis, sedang, kutub, dan gurun.

- Pola El Niño dan La Niña: El Niño dan La Niña adalah fenomena iklim yang terjadi karena perubahan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik. Mereka dapat mempengaruhi pola cuaca global dan menghasilkan perubahan cuaca ekstrem di berbagai wilayah.

Iklim memiliki dampak besar pada ekosistem, pertanian, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari manusia. Pemahaman tentang iklim membantu dalam perencanaan dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kejadian cuaca ekstrem.

3. Vegetasi

Vegetasi merujuk pada semua jenis tanaman yang tumbuh di suatu wilayah atau ekosistem tertentu. Vegetasi mencakup berbagai macam tumbuhan, mulai dari rerumputan hingga pohon-pohon besar. Berikut adalah beberapa konsep utama terkait vegetasi:

- Tipe Vegetasi: Tipe vegetasi menggambarkan kelompok tumbuhan yang mendominasi suatu wilayah. Contoh tipe vegetasi meliputi hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, tundra, dan semak belukar.

- Biosfer: Vegetasi adalah bagian integral dari biosfer, yang mencakup seluruh lapisan hidup di Bumi. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis dan berperan penting dalam siklus karbon.

- Faktor Lingkungan: Vegetasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti iklim, tanah, dan topografi. Misalnya, hutan hujan tropis biasanya ditemukan di wilayah dengan curah hujan tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun.

- Biom: Biom adalah wilayah geografis yang memiliki tipe vegetasi dan iklim tertentu. Biom dapat mencakup hutan boreal, savana, taiga, dan banyak lagi, masing-masing dengan karakteristik tumbuhan yang khas.

- Keanekaragaman Hayati: Vegetasi menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Keanekaragaman hayati yang tinggi sering terkait dengan beragam jenis vegetasi. Hutan hujan, misalnya, dikenal karena keanekaragaman hayati yang luar biasa.

- Adaptasi Tumbuhan: Tumbuhan mengembangkan berbagai bentuk adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu. Ini termasuk adaptasi terhadap kondisi iklim ekstrem, tanah yang miskin nutrisi, dan ancaman dari hewan herbivora.

- Pengaruh Manusia: Aktivitas manusia, seperti pertanian, deforestasi, dan urbanisasi, dapat mempengaruhi vegetasi secara signifikan. Perubahan tersebut dapat menyebabkan hilangnya habitat alami, erosi tanah, dan perubahan dalam pola ekosistem.

- Fungsi Ekologis: Vegetasi memiliki banyak fungsi ekologis, termasuk penyediaan makanan dan habitat bagi fauna, menjaga kestabilan tanah dan siklus air, serta menyediakan bahan bakar dan bahan bangunan bagi manusia.

Pemahaman tentang vegetasi memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam, konservasi, dan upaya untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Vegetasi juga dapat memberikan petunjuk tentang kesehatan lingkungan dan kondisi ekologi suatu wilayah.

4. Tanah

Tanah adalah lapisan atas permukaan bumi yang terdiri dari mineral, bahan organik, air, dan udara. Ini adalah medium di mana tumbuhan tumbuh dan berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi flora serta habitat untuk berbagai mikroorganisme. Berikut adalah beberapa konsep utama terkait tanah:

a. Komposisi Tanah

- Mineral: Mineral merupakan bagian padat dari tanah, termasuk pasir, lumpur, dan debu. Komposisi mineral ini bervariasi tergantung pada jenis batuan asalnya.

- Bahan Organik: Bahan organik terdiri dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah terurai. Bahan organik meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan nutrisi untuk tanaman.

b. Struktur Tanah

- Tekstur Tanah: Tekstur tanah mengacu pada ukuran partikel tanah, termasuk pasir, debu, dan lumpur. Tanah yang berpasir cenderung drainase lebih baik, sementara tanah liat dapat menyimpan lebih banyak air.

- Struktur Agregat: Agregat tanah terbentuk oleh partikel-partikel tanah yang saling berikatan. Struktur agregat yang baik meningkatkan aerasi dan drainase tanah.

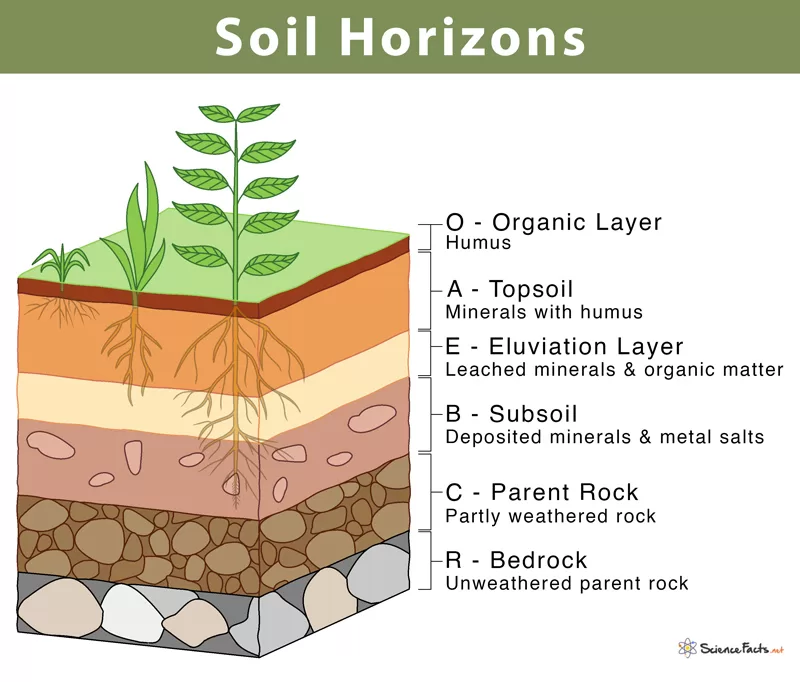

c. Horison Tanah

- Horison A (Topsoil): Horison A adalah lapisan tanah paling atas yang kaya akan bahan organik dan seringkali merupakan lapisan terbaik untuk pertumbuhan tanaman.

- Horison B (Subsoil): Horison B mengandung akumulasi mineral yang terbawa oleh air atau proses kimia dari horison A.

- Horison C (Parent Material): Horison C terdiri dari batuan atau bahan tanah yang belum mengalami perkembangan menjadi tanah.

d. Warna Tanah

- Warna tanah dapat memberikan petunjuk tentang kondisi dan proses pembentukan tanah.

- Tanah merah mungkin mengandung besi oksida, sedangkan tanah hitam mengindikasikan tingkat bahan organik yang tinggi.

e. Kedalaman Tanah

- Kedalaman tanah dapat bervariasi, dan kedalaman tanah yang mencukupi penting untuk perkembangan sistem akar tanaman.

- Faktor-faktor seperti erosi dan proses geologis dapat mempengaruhi kedalaman tanah.

f. Kesuburan Tanah

- Kesuburan tanah mencakup ketersediaan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman.

- Tanah yang subur memiliki keseimbangan nutrisi yang baik dan dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang baik.

g. Pengaruh Manusia

- Praktik pertanian, deforestasi, dan urbanisasi dapat mempengaruhi kualitas dan struktur tanah.

- Penggunaan pupuk dan pestisida dapat memengaruhi kesuburan dan kesehatan tanah.

Pemahaman tentang tanah sangat penting untuk pertanian, pelestarian lingkungan, dan manajemen sumber daya alam secara umum. Analisis tanah membantu petani dan ahli pertanian menentukan jenis tanaman yang paling cocok dan mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi dalam kualitas tanah.

5. Hidrografi

Hidrografi adalah studi tentang air di permukaan bumi, termasuk fitur-fitur seperti sungai, danau, dan laut, serta distribusi dan pergerakan air di berbagai wilayah yang juga menentukan karakteristik ruang di permukaan bumi. Berikut adalah beberapa konsep utama terkait hidrografi:

- Sungai dan Aliran Air: Sungai adalah aliran air permanen yang mengalir melalui suatu wilayah. Sistem sungai mencakup anak sungai, sungai utama, dan hilir sungai.

- Danau dan Embung: Danau adalah badan air yang lebih besar dan lebih dalam, sementara embung adalah kolam air buatan yang dibuat untuk menyimpan air. Danau dan embung dapat berfungsi sebagai sumber air, habitat bagi flora dan fauna, serta tujuan rekreasi.

- Laut dan Samudera: Laut adalah badan air asin yang terhubung dengan samudera, sedangkan samudera adalah badan air asin yang lebih besar dan mencakup sebagian besar permukaan bumi. Laut dan samudera memainkan peran penting dalam regulasi iklim dan menyediakan sumber daya alam yang penting.

- Estuari: Estuari adalah wilayah di mana sungai bertemu dengan laut. Estuari sering kali menjadi habitat penting bagi berbagai jenis flora dan fauna, dan mereka berfungsi sebagai area reproduksi bagi banyak spesies ikan.

- Siklus Air: Hidrografi mempertimbangkan pergerakan air melalui siklus air, termasuk penguapan dari permukaan air, pembentukan awan, dan presipitasi kembali ke permukaan bumi.

- Penyusunan Peta dan Sistem Informasi Geografis (SIG): Hidrografi sering memanfaatkan pemetaan dan teknologi SIG untuk merekam, mengelola, dan menganalisis data hidrografi. Peta hidrografi membantu dalam navigasi, pemahaman ekologi, dan perencanaan sumber daya air.

- Pengaruh Manusia: Aktivitas manusia seperti pembangunan, penggunaan air, dan polusi dapat memengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya air. Manajemen air yang berkelanjutan dan pemahaman terhadap dampak aktivitas manusia pada ekosistem perairan penting untuk pelestarian sumber daya air.

- Konservasi dan Perlindungan: Konservasi hidrografi mencakup upaya untuk melindungi ekosistem perairan, menjaga keanekaragaman hayati air, dan mengelola sumber daya air dengan bijak.

Hidrografi adalah bidang interdisipliner yang melibatkan geografi, geologi, hidrologi, dan ekologi. Studi ini membantu kita memahami peran air dalam lingkungan dan dampaknya pada kehidupan manusia serta ekosistem di seluruh dunia.

6. Pola Pemukiman

Pola pemukiman mengacu pada cara manusia mengorganisir dan mendistribusikan pemukiman atau tempat tinggal mereka di suatu wilayah. Faktor-faktor seperti geografi, budaya, ekonomi, dan sejarah dapat memengaruhi pola pemukiman. Berikut adalah beberapa pola pemukiman umum:

- Linear: Pola pemukiman ini terbentuk sepanjang fitur geografis tertentu, seperti sungai, jalan, atau rel kereta api. Contohnya adalah desa-desa atau kota-kota yang mengikuti garis pantai atau jalan utama.

- Garis: Pola pemukiman garis memiliki karakteristik penataan dalam garis atau baris yang membentang di sepanjang suatu wilayah. Pola ini dapat ditemui pada desa-desa nelayan atau pemukiman agraris yang mengikuti kontur tanah.

- Desentralisasi: Pola pemukiman desentralisasi menunjukkan penyebaran penduduk yang merata di suatu wilayah. Desa-desa atau rumah-rumah terletak secara merata tanpa adanya konsentrasi tertentu.

- Konsentris: Pola pemukiman konsentris memiliki bentuk cincin atau lingkaran yang memusat pada titik tertentu. Pusat dapat berupa kota tua, kuil, atau bangunan bersejarah lainnya, sementara lingkaran-lingkaran di sekitarnya mungkin mencerminkan perkembangan zaman.

- Rusunawa atau Perumahan Bertingkat: Pola pemukiman ini melibatkan konstruksi perumahan bertingkat, seperti apartemen atau rusunawa. Cenderung ditemui di area perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi.

- Klaster: Pola pemukiman klaster melibatkan penyebaran rumah-rumah atau bangunan kecil dalam kelompok kecil atau klaster. Ini dapat memberikan rasa komunitas yang kuat di antara penduduk.

- Pola Pemukiman Tradisional: Pola ini mencerminkan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Contohnya adalah pemukiman tradisional suku-suku pribumi yang mengikuti pola budaya dan keberlanjutan lingkungan setempat.

- Urbanisasi: Urbanisasi melibatkan migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, yang seringkali menghasilkan pola pemukiman yang padat dan terkonsentrasi. Kawasan perkotaan cenderung memiliki pola pemukiman yang lebih kompleks dan terstruktur.

Pola pemukiman mencerminkan cara manusia beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Perubahan dalam pola pemukiman dapat mencerminkan perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan teknologi dalam suatu masyarakat.

7. Aktivitas Manusia

Faktor manusia seperti pertanian, industri, dan urbanisasi dapat menciptakan perbedaan besar dalam karakteristik ruang di permukaan bumi. Penggunaan lahan, polusi, dan perubahan lingkungan sering kali merupakan dampak dari aktivitas manusia.

8. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati mengacu pada keragaman genetik, spesies, dan ekosistem dalam suatu wilayah atau di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati adalah indikator penting kesehatan ekosistem dan memberikan manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial. Beberapa aspek keanekaragaman hayati melibatkan:

- Keanekaragaman Genetik: Keanekaragaman genetik merujuk pada variasi genetik yang ada di antara individu-individu dalam suatu spesies. Ini penting untuk daya tahan spesies terhadap perubahan lingkungan, penyakit, dan adaptasi evolusioner.

- Keanekaragaman Spesies: Keanekaragaman spesies mengukur jumlah dan variasi spesies dalam suatu wilayah. Wilayah dengan banyak spesies cenderung lebih stabil dan memiliki kemampuan pemulihan yang lebih baik setelah gangguan atau perubahan lingkungan.

- Keanekaragaman Ekosistem: Keanekaragaman ekosistem mencakup berbagai tipe habitat dan ekosistem, seperti hutan, padang rumput, dan lingkungan air. Setiap tipe ekosistem menyediakan fungsi dan layanan ekosistem yang unik.

- Manfaat Ekologis: Keanekaragaman hayati mendukung fungsi ekologis penting, seperti siklus air, penyerbukan tanaman oleh serangga, dan pengendalian hama alami. Keberagaman hayati juga berkontribusi pada keseimbangan ekosistem dan ketahanan terhadap perubahan lingkungan.

- Manfaat Ekonomis: Keanekaragaman hayati memberikan sumber daya alam yang berlimpah, seperti makanan, obat-obatan, kayu, dan serat. Industri pertanian, farmasi, dan sektor lainnya bergantung pada keanekaragaman hayati untuk inovasi dan produksi.

- Pemeliharaan Keseimbangan Lingkungan: Ekosistem yang beragam cenderung lebih stabil dan dapat menanggapi perubahan dengan lebih baik. Keanekaragaman hayati membantu dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dan jaring-jaring ekologis.

- Daya Tarik Wisata dan Pendidikan: Keanekaragaman hayati dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang tertarik untuk melihat flora dan fauna yang unik. Pendidikan tentang keanekaragaman hayati juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

- Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati: Aktivitas manusia, seperti deforestasi, perubahan iklim, dan polusi, dapat mengancam keanekaragaman hayati dengan menghancurkan habitat, memicu kepunahan spesies, dan mengganggu ekosistem.

Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati adalah suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Upaya konservasi termasuk pembentukan taman nasional, area lindung, dan praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan.

Perlu dicatat bahwa karakteristik-karakteristik ini saling terkait dan saling memengaruhi, menciptakan keanekaragaman lanskap di seluruh permukaan bumi.